共计 2741 个字符,预计需要花费 7 分钟才能阅读完成。

但到了制造部门手里就出事了:有的物料明明在清单里,却没采购计划;有的工序根本排不出来,最后还多做了一批库存。

我问:“你这个BOM是工程版、制造版,还是成本版?” 他回我一句:“啥?不是就一个BOM吗?”

这不是个例,很多工厂在推ERP、搞数字化、做精益时,把“BOM清洗”当成数据录入,而没意识到:BOM其实不止一种,每一种用错了都会误导系统、拖慢节奏、烧掉成本。

所以今天这篇,就一文讲透——工程BOM、制造BOM、成本BOM到底有什么区别?分别在哪用?要不要分开管理?怎么从系统角度把它们配好?

https://s.fanruan.com/7rflw

别看只是一个“物料清单”,但凡你接触过ERP系统、生产计划、物控管理,就知道:BOM要是乱了,整个工厂都得跟着乱。

- 计划靠它推物料:没有准确的BOM,物料计划(MRP)推出来就是错的,库存永远不准,要么缺料要么爆仓;

- 采购靠它下订单:BOM没同步好,采购会拍脑袋去补货,成本失控也没人知道;

- 生产靠它定工艺、排设备:BOM结构错、顺序错、用量错,车间根本做不出来,干脆“换批次重新干”。

BOM本质是连接“销售订单”和“工厂执行”的桥梁,是一切“计划驱动制造”的数据起点。

但问题是:很多公司在实际操作中,把BOM做成了一个万能表格,结果就是——设计一版、制造改一版、财务算一版,最后ERP里三套数据打架,谁也不信。

那就必须搞清楚:到底有哪些BOM?谁该看哪一版?系统里该怎么配合跑?

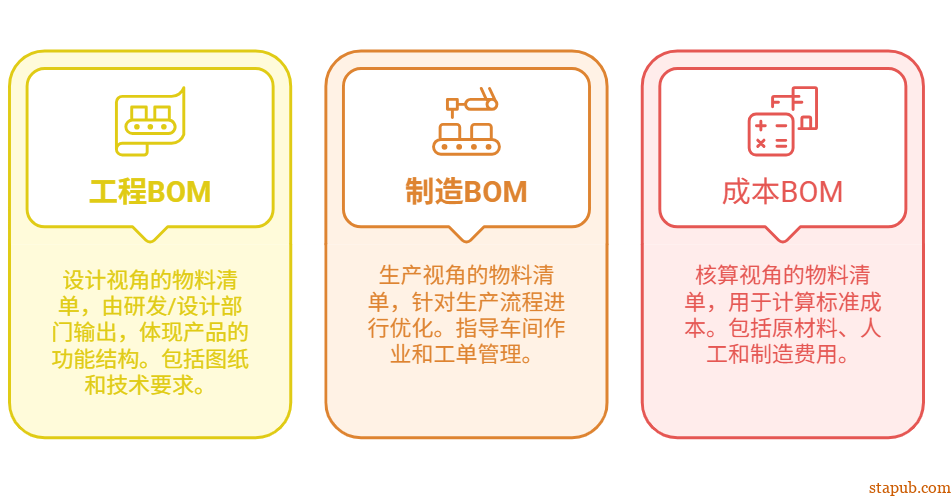

我们从工程BOM、制造BOM、成本BOM这三种最常见也最容易搞混的类型,一步一步说清楚。

如果你是搞研发、搞设计的,最熟悉的BOM版本,可能就是——工程BOM(Engineering BOM,简称EBOM)。

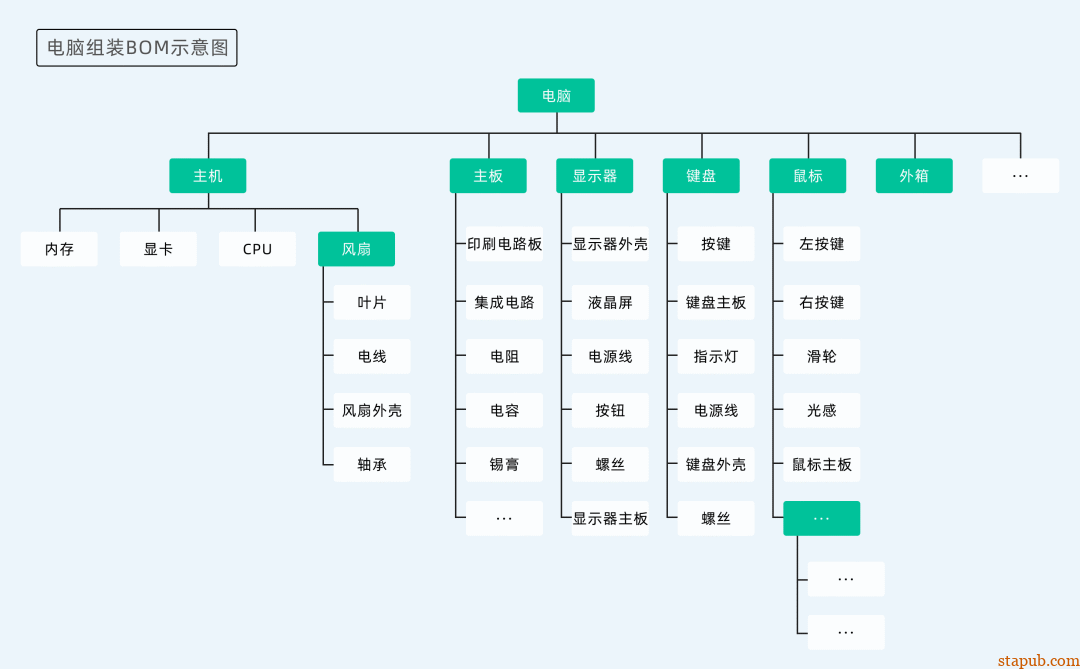

它回答的是一个最基础的问题:“我这个产品,从设计角度,应该包含哪些零部件?结构是什么?每个部分需要哪些原材料?”

工程BOM的本质作用:

- 体现产品设计方案,作为制造/成本的母体;

- 通常由研发/设计部门在CAD、PDM、PLM等系统中输出;

- 用于新品开发、设计更改、技术文件归档等场景。

举个例子:你设计了一台电动滑板车,工程BOM会列出:

- 电池组(含18650电芯x12)

- 驱动电机(型号X200)

- 控制器(含线路板、电容、IC等)

- 车架、轮胎、刹车系统等

结构上是“分层的”,甚至会标明零件图号、技术要求、颜色规范等。

直接把EBOM塞进ERP系统?很可能导致:

- 计划推不动

- 工艺信息缺失

- 生产节奏乱套

那它和系统到底啥关系?

简单说,EBOM不会直接进ERP,而是通过像PLM这样的中间系统,转化成更贴合生产逻辑的制造BOM(MBOM)。

如果说工程BOM是“产品设计图”,那制造BOM(Manufacturing BOM,简称MBOM)就是“生产施工图”。

它不再关注“产品该包含什么”,而是回答一个更现实的问题:“这个产品,工厂怎么做?做几步?用哪些物料?每步谁做?怎么装配?”

制造BOM的本质作用:

- 把EBOM转化成实际生产能用的工艺结构;

- 加入了装配顺序、加工路径、替代料、工艺路线、工位编号等工厂要素;

- 是车间排产、下工单、领料、投料、质检等的直接依据。

- 替代物料的配置(缺A就用B)

- 工序安排

- 多个制造路径的设定(比如A厂做总装,B厂做子装)

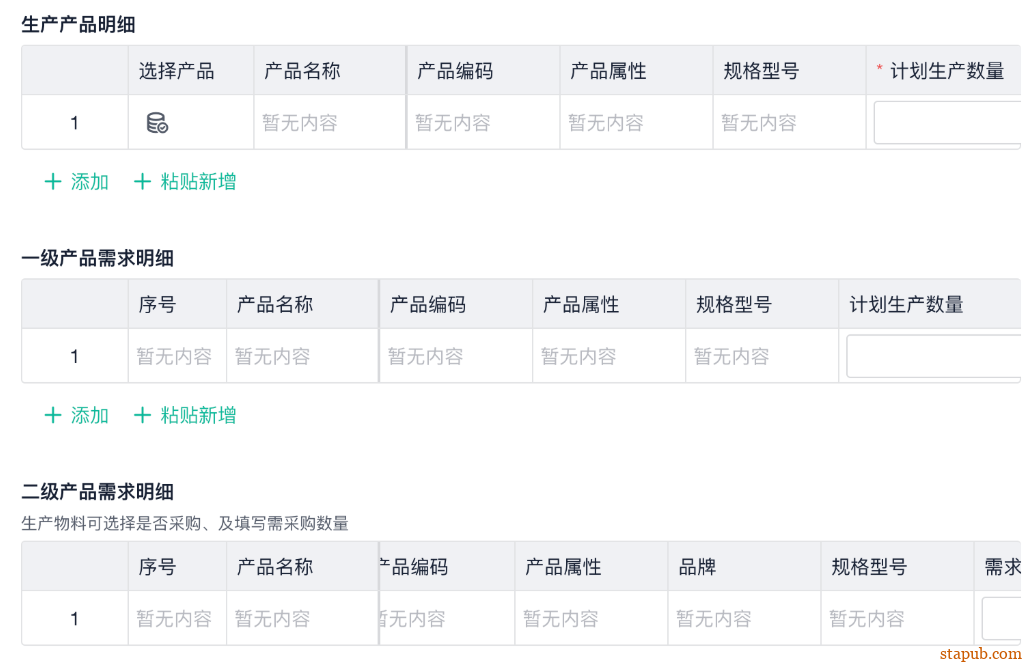

MBOM 是 ERP 里最核心的数据之一。

- 系统工单调用的就是MBOM;

- 物料需求计划(MRP)是按MBOM结构算;

- 排产也是基于MBOM里的装配层级。

有了工程设计、有了制造方式,接下来老板最关心的问题来了:“这一套产品,做下来到底多少钱?”

这时候轮到成本BOM(Costing BOM,简称CBOM)了。

成本BOM的本质作用:

- 用来核算单位成本、评估毛利、制定价格策略;

- 在设计/生产路径明确后,由财务、成本会计拉通物料价格、人工工费、制造费用、损耗等生成;

- 是定价、报价、利润核算、预算管控的重要基础。

举个例子,刚才那台电动滑板车的成本BOM可能包含:

- 电芯:12颗 × 7.5元 = 90元

- 控制器:45元

- 电机:70元

- 车架:55元

- 工费(按装配工时算):30元

- 其他(运输、税费、损耗、质检等):15元

→ 合计成本 = 305元/台

它不考虑“结构怎么组”,只看:这一台到底花了多少真金白银,能不能赚钱?

说到底,BOM管理的关键不在于“哪一张才对”,而在于“谁看什么、系统怎么看、什么时候用哪一张”。

要让ERP真的跑顺,必须做到——三种BOM职责清晰、数据流通、系统配置合理。

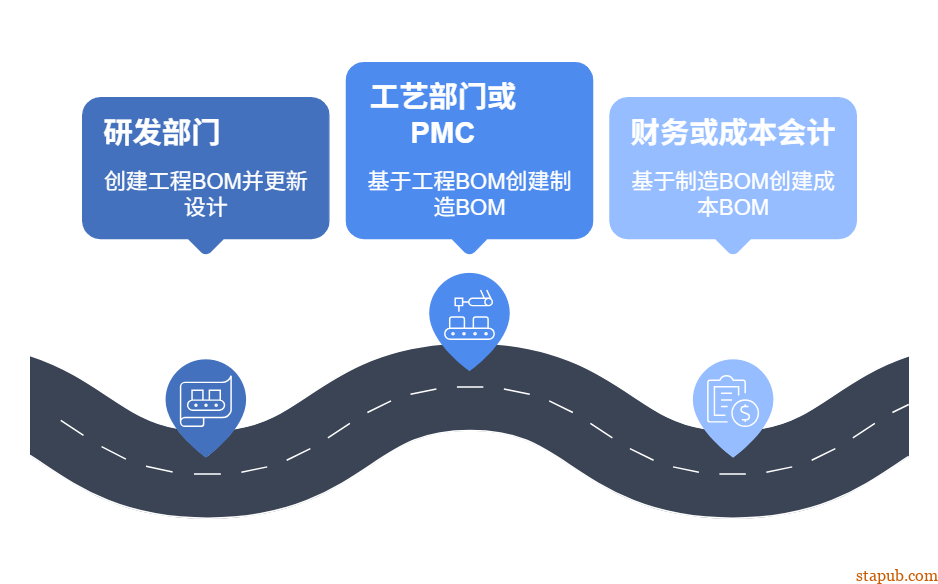

我们来模拟一个标准工厂的流程:

先是研发部门建好工程BOM,定义好每一个成品的结构、子件、图纸、标准,保存在PDM或PLM系统中。它关注的是“产品设计对不对”。

接下来,工艺部门或PMC会基于工程BOM,整理出制造BOM,加上生产顺序、加工路径、装配步骤、替代料、工艺路线等内容,输入到ERP系统的生产模块中。它关心的是“怎么做最顺、效率最高”。

最后,到了财务或成本会计这边,会基于制造BOM,结合实时的材料单价、人工工时费、制造间接费用等,生成一套成本BOM,用来核算单位成本、评估利润空间、制定报价策略。它关注的是“这产品做下来到底赚不赚钱”。

- 工程BOM讲清“产品是什么”;

- 制造BOM说明“产品怎么做”;

- 成本BOM计算“产品值多少钱”。

很多公司BOM乱,就是因为把三者混在一起用:设计变动后制造没改、制造优化后成本没更新、财务核算时用的却还是老数据。久而久之,计划错、采购乱、利润虚,系统也跟着乱套。

所以,如果你真的想让ERP“带来改变”,而不是“加个表格流程”,请先把这三张BOM,拆清楚、建标准、分开用、定期更新。这就是数字化落地最底层的关键之一。

BOM听起来是张清单,实际上是制造企业ERP里的“主数据之王”。它牵动着设计、计划、采购、生产、财务五大核心环节,一搞错,连锁反应立马开始。

如果你还在“拿一张表走全流程”,那系统再先进也拯救不了混乱。

所以请记住一句话:设计看工程BOM、车间用制造BOM、核算靠成本BOM。 拆清楚、建规范、分阶段管理,系统才有跑通的可能,精益才有落地的土壤。

不懂BOM的企业,注定会在数字化路上反复撞墙。 先搞清楚这三张表,再谈什么“智能制造”、“数智工厂”,才靠谱。

大师兄

独立事件和卡方检验,都是非常重要的质量管理概念,挺难理解的。

大师兄

独立事件和卡方检验,都是非常重要的质量管理概念,挺难理解的。