共计 1938 个字符,预计需要花费 5 分钟才能阅读完成。

阳极氧化后如何染色?

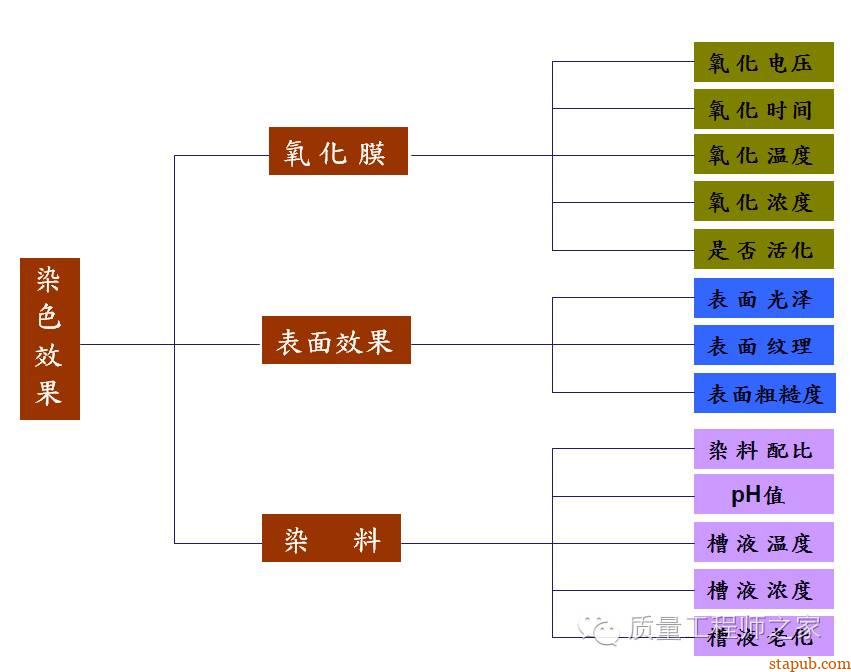

导致阳极氧化染色后颜色差异的原因是什么?

阳极氧化后颜色又偏红又偏绿这种说法正确吗?

想知道以上几个为什么,只需耐心的看完本文就可揭晓。

一、染色原理及工艺

1、染色原理

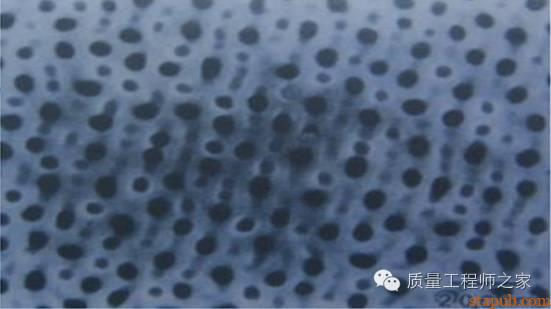

阳极氧化膜有20—30%的孔隙率(硫酸膜)﹐故有巨大的表面积和化学活性﹐染料分子通过氧化膜的物理和化学吸附积存于类表层而显色。

化学吸附指氧化膜与色素体通过离子键﹑共价键或形成络合物形式结合﹐吸附力比较强。

与化学吸附相比﹐物理吸附力较弱且受温度影响较大。

上图是放大后的氧化膜(氧化膜孔径大约15um)

2、染色工艺

成分﹕阳极氧化专用染料+纯水

配制﹕称好一定染料后﹐将准备好的热纯水慢慢加入到染料中并不

断搅拌﹐直致成糊状。然后再加水稀释成一定比例﹐最后溶解到染色槽即可。

工艺参数﹕

染料浓度:0.5—10.0g/L﹔pH值(5—6)﹔温度﹕20–60℃。

3、染色原理及工艺

二、色彩学简介—色彩的基本特征

1、颜色分类

彩 色:红 橙 黄 绿 青 蓝 紫

非彩色 :黑 白 灰

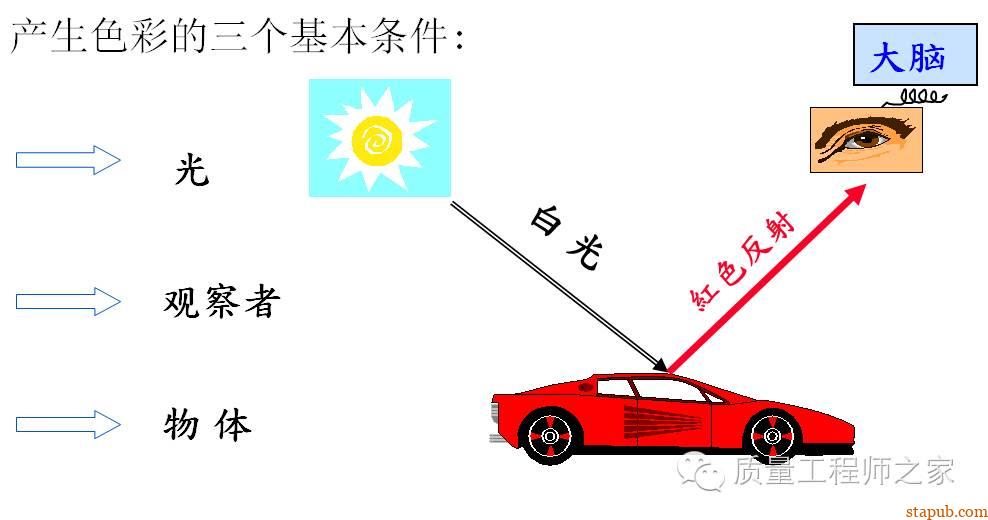

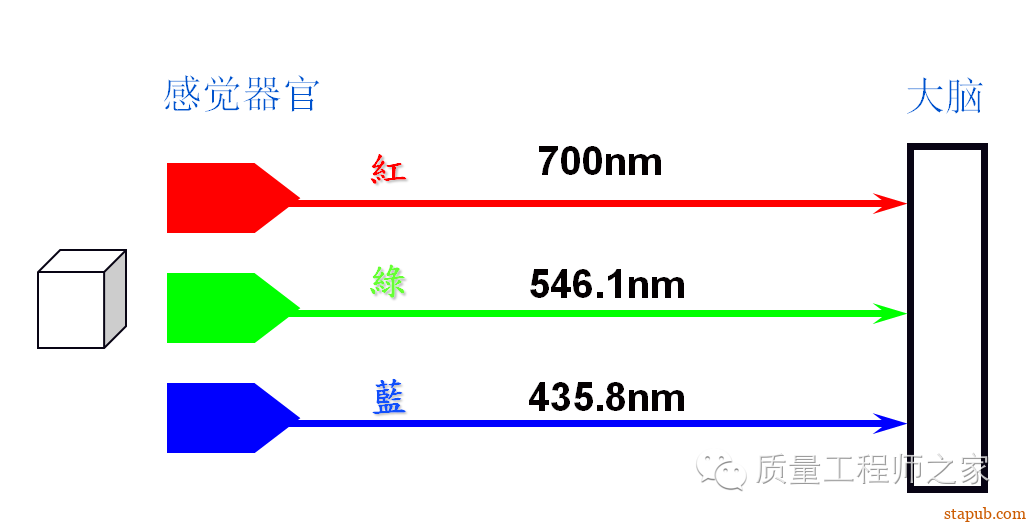

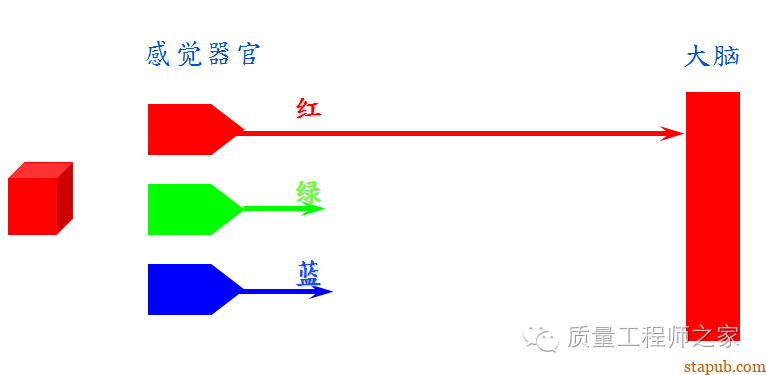

2、颜色是人眼对光的感觉

人眼可感觉到不同波长下光的强度,大脑再将这些资料转换成颜色。

色彩是非常主观的一种个人心理感受。

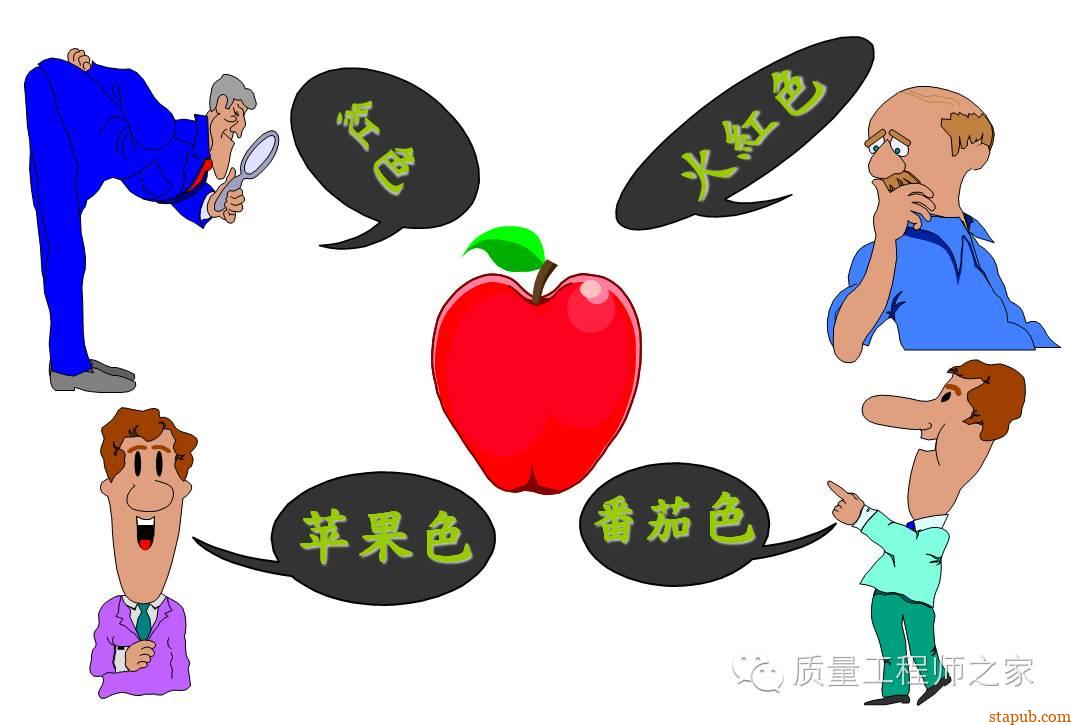

每个人对于同一颜色的感觉、表述可能会有很大差异,这是很正常的现象。

正因如此,电脑测色配色系统才被广泛使用。

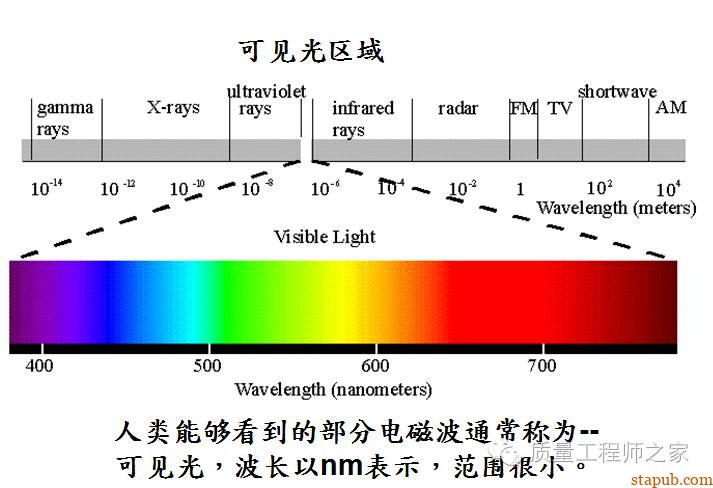

A、可见光区域(400-700nm)

紫色- 400to 450 nm.

蓝色- 450to 480 nm.

绿色- 480to 560nm.

黄色- 560to 590 nm.

橙色- 590to 630 nm.

红色- 630to 700 nm.

B、几种常见照明体

A –钨丝灯光,色温度约2856K,美国橱窗灯光,常用于检验光源色变现象.

D50-平均太阳光源,色温度约5000K,接近中午天空光,不含UV。

D65-平均太阳光源,色温度约6504K,含UV.

CWF-冷白荧光灯,色温度约 4200K.

TL84-欧洲办公室光源,色温约4100K.

U30–美国办公室光源,色温约3000K .

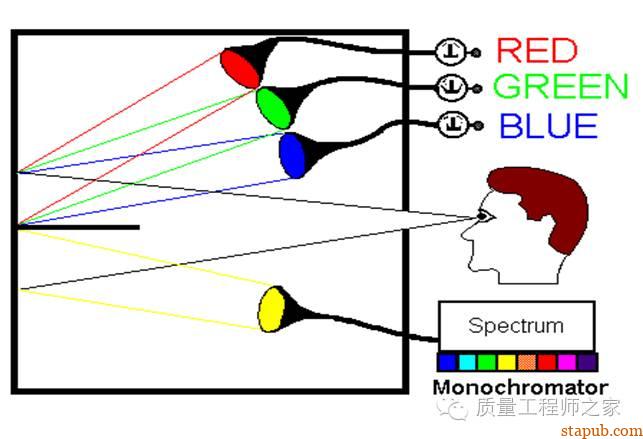

3、视觉化的三原色原理

4、观测者(敏感度)

视网膜上含有感光的杆细胞(120million)和锥体细胞(6 million)﹔其中杆细胞只分辨明暗﹐锥体细胞分辨颜色。

眼睛是无法描述出颜色的波长范围.

人眼会将Y-B, R-G与明暗编码后,再由视觉神经将此讯号传送至大脑.

大约有8%的男性与0.5%的女性对判色有困难而无法正确判定颜色(色盲)

三、色彩学简介—工业色彩学

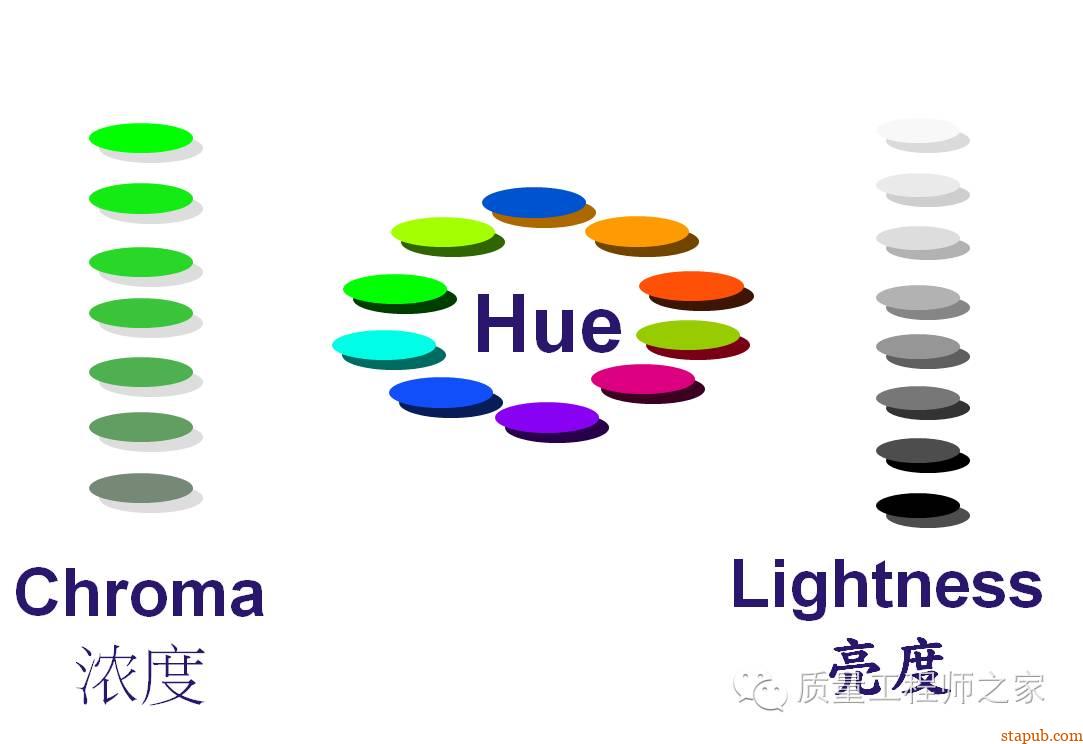

1、颜色三要素

色调Hue(又称色相):颜色的相貌﹔

饱和度Chroma(又称鲜艳度、彩度):指颜色的纯净程度﹔

明度Lightness(又称亮度):表明有色物体表面所反射光的强弱﹔

请注意,亮度与颜色的深浅概念是不同的!

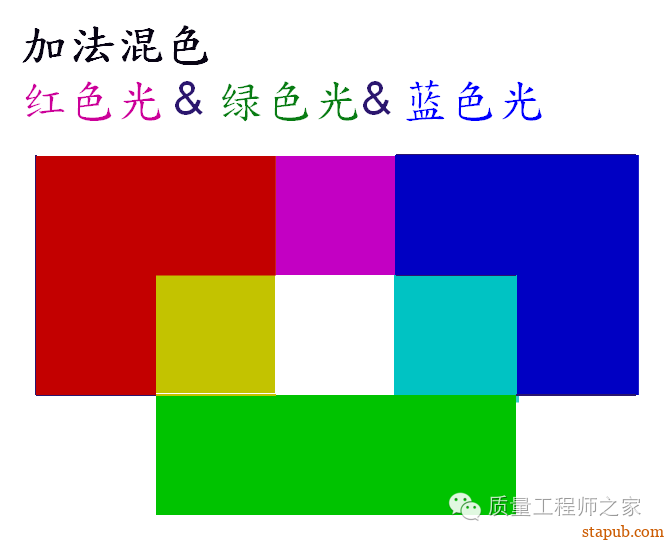

2、加法混色

大约在公元1860 由Maxwell 提出此理論。

红、绿、蓝之三种色光混色后会形成加成反应,会越混越白,且使用這三种色光的不同的能量混合会产生各种不同的色彩 。

紅、綠、藍三种色光的能量相同时会产生白光。

3、减法混色

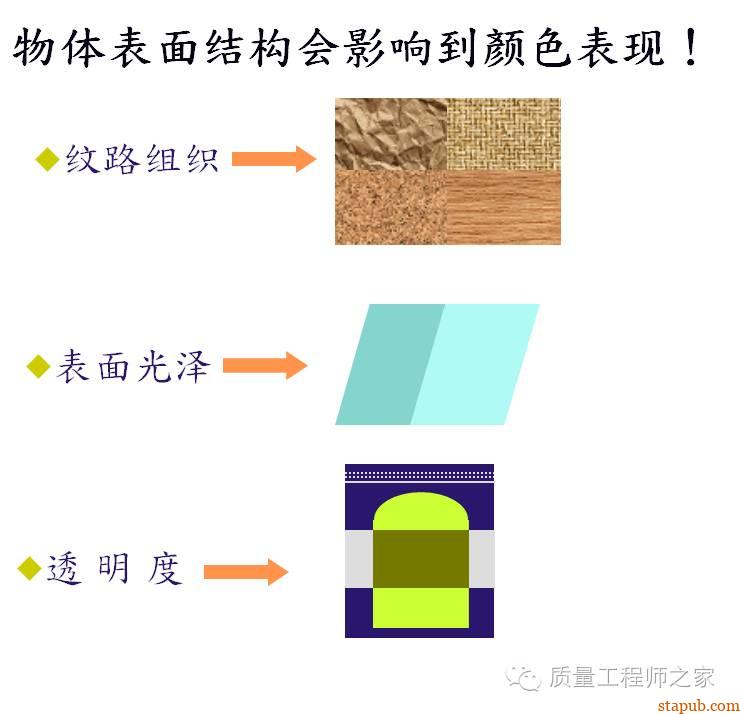

光照射在物体后,通常会吸收部份色光,因此某些色光会部份被移除而无法反射出去。

透明的色料在减法混色中会包含透射与 吸收,但不包含散射。

色料在减法混色中有吸收性与散射性。

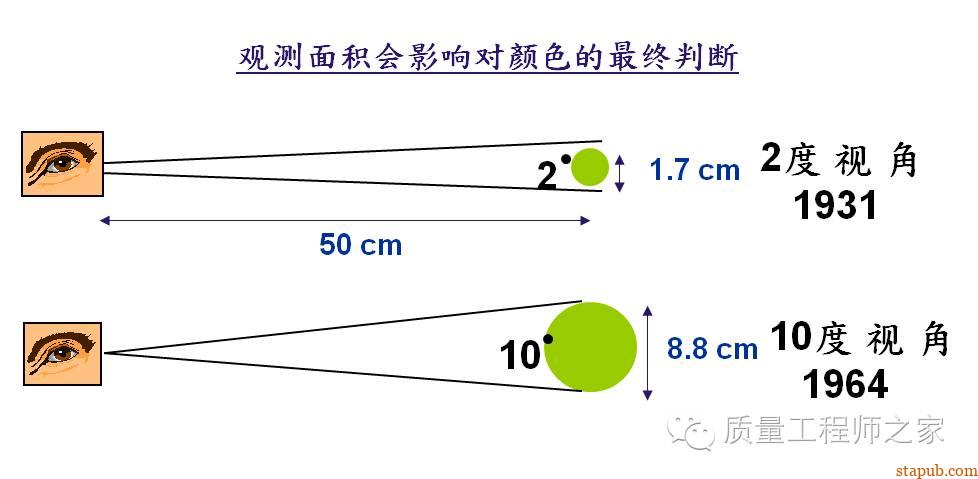

4、标准观测者

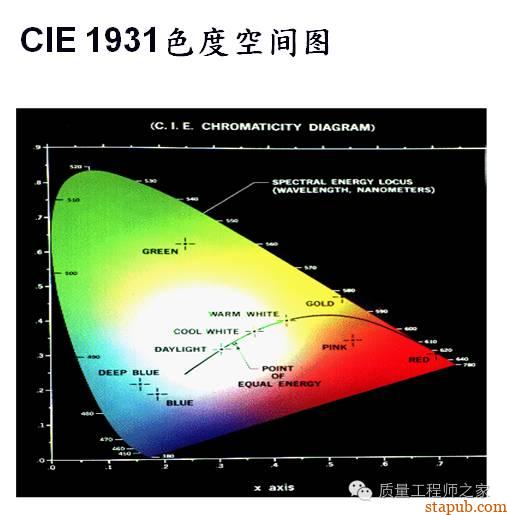

标准观测者是一组数据, 主要描述人眼对于色彩感知变化状况,是根据W.D.Wright在1928年与J.Guild在1931年从人眼对色的实验所发展出來的理论。

此实验是將各种波长之测色光源投射在白幕上,找約一百个判色能力正常的人,依照每个人的判色能力让判色者自己调整R,G,B三种色光,调至观测者认为测色光与自己所调出的光源最为吻合,最后收集这些人所判定出的各种不同的光源能量值而定义出人眼之三刺激值 ( x , y , z )。

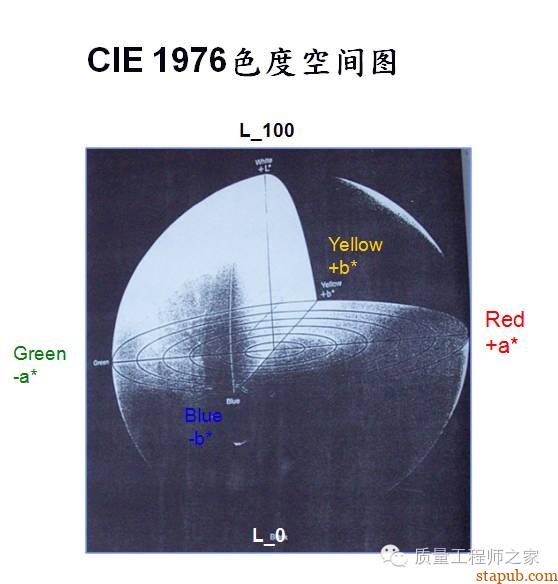

5、CIELab色彩空间

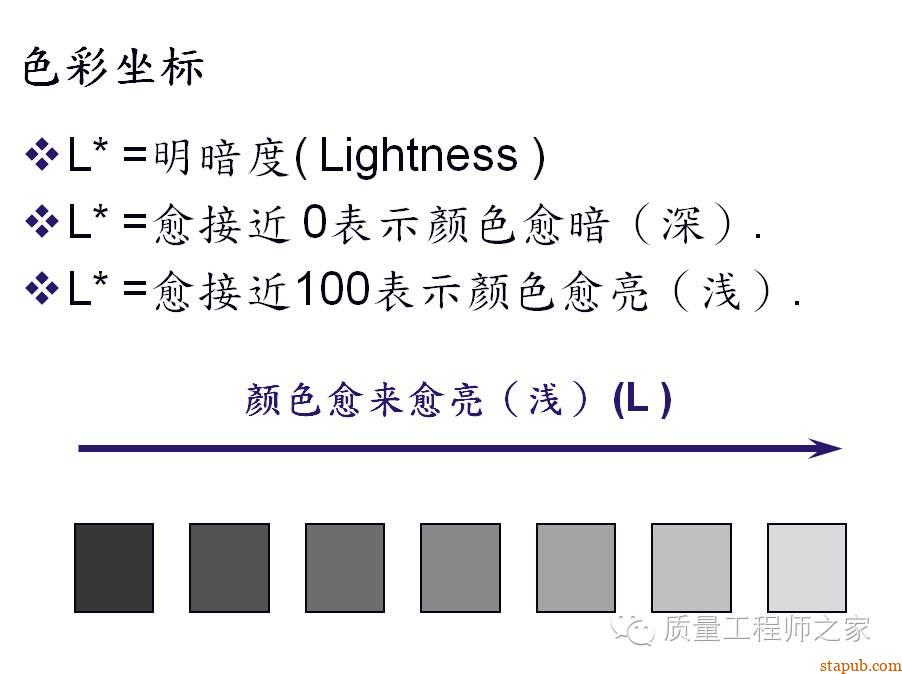

L* =明暗度–指颜色明暗的度。

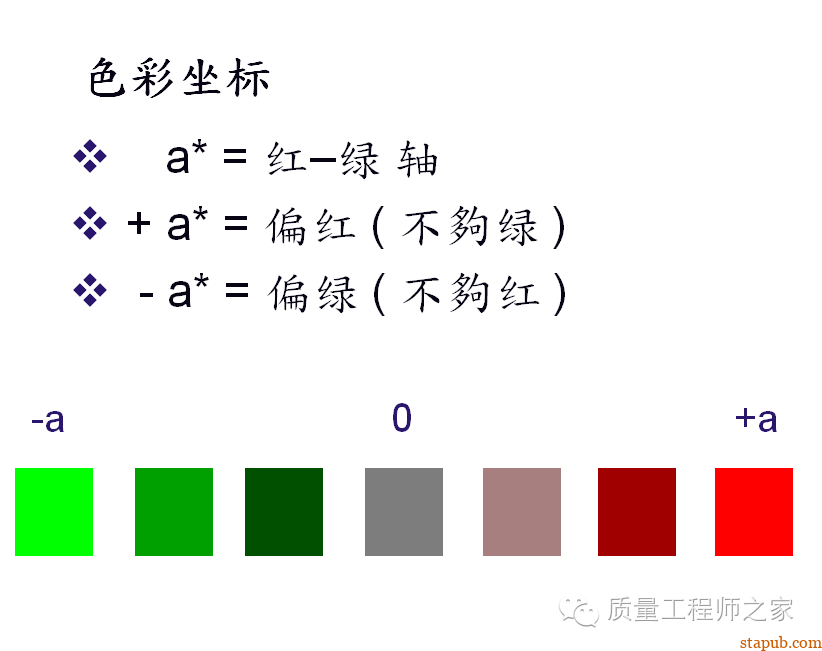

a* =红-绿 轴

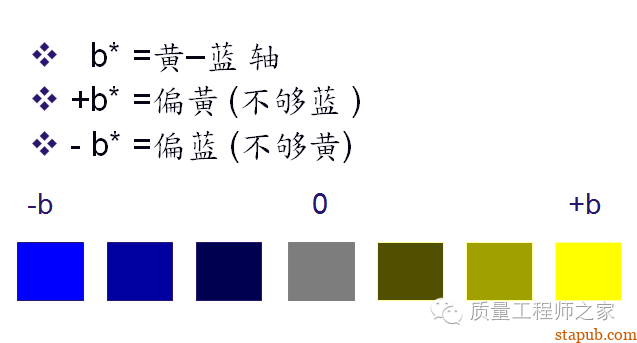

b* =黄-蓝 轴

C* =饱和度-指颜色的鲜艳程度。

H* =色调-指颜色的相貌。

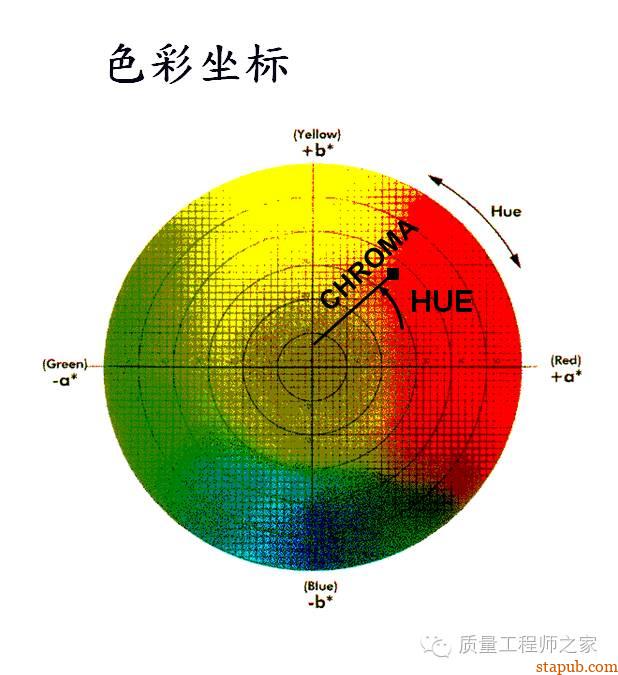

6、色彩坐标

C* = 彩度指标 .

C* = 色样在a*b*色彩图中的位置与中心点的距离。

C* = (a*2 +b*2)1/2。

低彩度的颜色(灰色): C* 略大于 0 。

高彩度的颜色: C* 大约在 70-90左右。

h =颜色的色相角度。

h =任一颜色在a*b*图形中,以+a*轴为基点,逆时针方向所转过的角度。

h = tan-1 (b*/a*).h = 0o – 360o,0o与180o在a*轴上, 90o与270o在b*轴上。

7、色差(允差﹑容差)

所谓色差是指两个颜色样品综合色彩上的差异大小。

经过视觉估计后 ﹐可以决定出颜色之间的差异和方向 。

色差值可提供色彩品管、配方计算及修色等方面的应用。

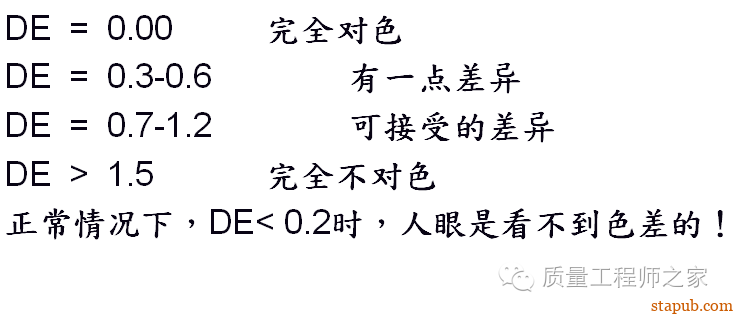

DE—两个颜色彼此间的差异值。

DE—表示两个色样在色彩空间内彼此间的空间距离。

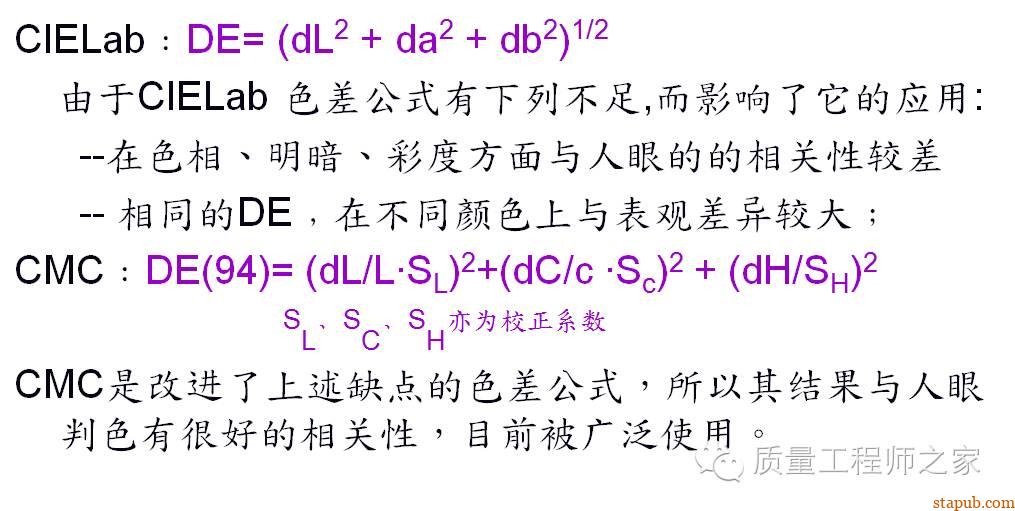

8、色差公式

9、色差结果评价

大师兄

独立事件和卡方检验,都是非常重要的质量管理概念,挺难理解的。

大师兄

独立事件和卡方检验,都是非常重要的质量管理概念,挺难理解的。